內(nèi)容簡(jiǎn)介

該書以不同年代,、不同角度,、不同形式詮釋了一個(gè)共同主題——中國古代物質(zhì)文化的多樣性和文明的博大精深,,發(fā)掘流失文物蘊(yùn)含的歷史、文化信息,,以細(xì)膩的筆觸復(fù)原了國寶在故鄉(xiāng)時(shí)的面貌,。

那些海外遺珍背后的故事

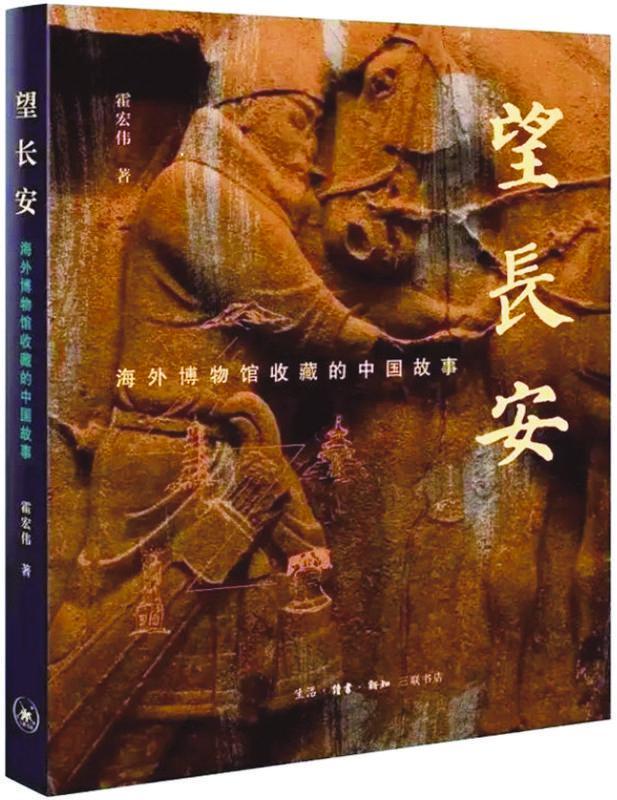

——讀《望長(zhǎng)安:海外博物館收藏的中國故事》

□劉小兵

流失海外的中國文物是我國文化遺產(chǎn)不可分割的組成部分,它們都在靜靜地訴說著中國的故事,,也讓世界對(duì)中華文化有著更多的了解,。中國國家博物館研究院副院長(zhǎng)霍宏偉的最新力作《望長(zhǎng)安:海外博物館收藏的中國故事》,致力于介紹散落海外的中國珍寶的同時(shí),,還將這些文物珍品所蘊(yùn)含的絢爛文化一一道來,,凸顯植根于中華民族血脈深處的文化基因。

文物是歷史文化的活化石,。中華民族有著幾千年的文明發(fā)展史,,我們的祖先留下了無數(shù)燦若星河的珍寶,然而,,自第一次鴉片戰(zhàn)爭(zhēng)以來,,大量珍貴文物慘遭搶奪、倒賣,、走私,,如游子飄零流落異國他鄉(xiāng),成為國人心中難以撫平的傷痛,?;艉陚ピ谥v述這段悵然歷史時(shí),從一個(gè)人文學(xué)者的視角,,結(jié)合當(dāng)時(shí)的時(shí)代背景,,深入分析了這些文物在文化、藝術(shù)和美學(xué)等方面,,所呈現(xiàn)出的紛繁之美,。在他看來,雖然作為物質(zhì)載體的這批文物已經(jīng)遺失海外,,但是,,深藏于這些物件中的自強(qiáng)不息、堅(jiān)韌挺拔的民族精神,,卻并沒有丟失,,一直珍藏在國人共同的記憶里。

在寫作本書之前,,霍宏偉曾有過一段赴美國賓夕法尼亞大學(xué)訪學(xué)的經(jīng)歷,,對(duì)該校博物館所收藏的中國文物做了較為系統(tǒng)的調(diào)查。后又參加了由中國國家博物館主持編纂的《海外藏中國古代文物精粹》大型叢書的撰寫工作,。這種全球視域下的考古探尋,,開啟了霍宏偉研究散失文物的新思路。即挖掘這些“遺珠”內(nèi)在的精神質(zhì)地和文明氣象,,就是一次不折不扣的文化交流,,就是向宏闊的華夏文明致敬,。懷著這份虔誠的初心,霍宏偉不斷找尋著那些散失于域外的顆顆“遺珠”,,為它們拭去蒙塵,,并逐一揭示它們身上獨(dú)特的魅力。其中,,書中所涉及的流散海外的中國古代文物年代自戰(zhàn)國,、兩漢直至北魏、唐,、宋,。品類則包括青銅器、玉器,、鎏金銅佛像,、銀器、三彩俑,、石刻等,,不一而足。

霍宏偉如數(shù)家珍地解讀著這些“遺珠”身上寶貴的精神內(nèi)核:現(xiàn)藏于大英博物館的漢代人像磚柱,,鮮明地展現(xiàn)了漢代人的思想觀念與審美意趣,。賓夕法尼亞大學(xué)館藏的北魏至遼金佛教造像,淋漓盡致地呈現(xiàn)出中國古人的信仰與智慧,。在美國費(fèi)城賓大博物館中的昭陵石馬,,則以高超的石刻藝術(shù),彰顯了華夏民族海納百川的大國氣度,。舊金山亞洲藝術(shù)博物館的唐代騎馬女俑,,梳丫髻、著男裝,,呈現(xiàn)了盛唐開放的時(shí)尚風(fēng)氣,。日本泉屋博古館的戰(zhàn)國漢唐銅鏡,,鏡背上各具特色的紋飾與圖像,,忠實(shí)記錄著時(shí)代的變遷印跡,真切展示了中國古人掌中的澄澈世界,。大英博物館收藏的北宋銀鏡盒,,盡管已逾千年,但透過小小的物件,,依然能讓我們直觀地感受到宋代女性的溫婉氣質(zhì)……這些文物專題之間看似沒有太多關(guān)聯(lián),,卻以不同年代、不同形制,、不同材質(zhì),、不同角度,,詮釋著一個(gè)共同主題,即中國古代物質(zhì)文化的多樣性與古老文明的博大精深,。對(duì)此,,作為文物研究者的霍宏偉,始終保持著一貫的清醒,,他在書中誠懇地寫道:“它們有著相同的命運(yùn),,在動(dòng)蕩不定的清末民國時(shí)期,孤獨(dú)漂泊,,身處異鄉(xiāng),。然而我們還要抱著這樣的意識(shí):它們只是冰山一角,流失海外的中國文物數(shù)以千萬計(jì),,我的研究難以面面俱到,,不能涵蓋全部種類,只能采擷片羽,,連綴成篇,,希望能夠做到以小見大,以點(diǎn)帶面,?!?/p>

文明起兮兆東方,古國萬年始輝煌,。文物作為看得見的民族精氣神,、摸得到的文明根與脈,是文化繁榮發(fā)展的根基所在,。以昭陵六駿為例,,歷史上圍繞著這同一主題,卻有著各自不同的呈現(xiàn),。唐代用的是高浮雕石刻,,北宋是陰線刻石文,金代運(yùn)用的是繪畫,,明代演進(jìn)為版畫,,到了清代則變成了照片。而到了當(dāng)代,,藝術(shù)形式又變得更為多元,,用石頭復(fù)刻昭陵六駿,發(fā)行昭陵六駿郵票,,譜寫《昭陵六駿》琵琶曲等等,。從中我們也不難發(fā)現(xiàn),雖然有些文物憾失于海外,但國人非凡的創(chuàng)造力和偉大的民族精神,,卻從來不曾缺席過,。

“西北望長(zhǎng)安,可憐無數(shù)山,?!边@是宋代詞人辛棄疾的名句?;艉陚ミ@樣解釋說,,希望《望長(zhǎng)安》能夠連接分散在世界各地的中國文化遺產(chǎn)與其文化根源,在精神和文化層面上,,為那些流散海外的國寶鋪設(shè)一條回家的路,。望長(zhǎng)安,既是望見故土,,也是照見歷史,。當(dāng)然,隨著中國國力不斷增強(qiáng),,相信不久的將來,,定將會(huì)有更多的流失文物踏上回家之路。

黑公網(wǎng)安備23272202000048號(hào)

黑公網(wǎng)安備23272202000048號(hào)